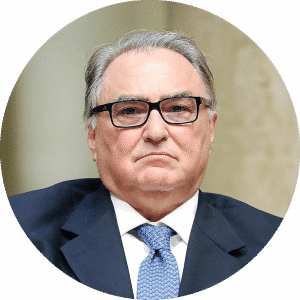

Si fa presto a parlare di classe dirigente. C’è chi dice sia in profonda crisi, nel pubblico e nel privato, e chi invece mantiene un, seppur cauto, ottimismo. Le organizzazioni si riconoscono dalla testa e, per discutere di cosa sia oggi la dirigenza, abbiamo deciso di intervistare una voce autorevole del panorama culturale italiano, il professor Giulio Sapelli, docente all’università statale di Milano e membro del Cda della Fondazione Eni Enrico Mattei.

Giulio Sapelli, docente all’università statale di Milano e membro del Cda della Fondazione Eni Enrico Mattei

Professore, proviamo a partire innanzitutto da un inquadramento concettuale.

Secondo una delle tante definizioni, le classi dirigenti sono quelle che hanno di mira la democrazia, l’assenza di corruzione, la premiazione del merito, la lotta contro le disuguaglianze, ponendosi obiettivi di medio-lungo periodo che prevalgano su quelli di corto respiro e sfuggano al familismo amorale. Proprio mentre conduciamo quest’intervista, in Afghanistan è in atto una crisi che dimostra il fallimento delle classi dirigenti. Il modello offerto dall’establishment nordamericano non è stato espressione di una cultura internazionalista nel senso profondo del termine, capace di trarre forza dalla conoscenza degli usi e dei costumi antropologici delle popolazioni su cui esercitava il suo dominio. Pensare di importare la democrazia in un contesto governato dai clan, che quindi per sua natura non può farsi Stato secondo la visione occidentale, è il tipico tentativo messo in piedi da chi palesemente non è classe dirigente.

In Afghanistan, il modello offerto dall’establishment nordamericano non è stato espressione di una cultura internazionalista, capace di trarre forza dalla conoscenza di usi e costumi delle popolazioni

Ci sta dicendo che c’è un problema mondiale?

Sì, la crisi della classe dirigente è qualcosa che va molto al di là del nostro Paese. Prendersela con l’Italia è un po’ come “sparare sul pianista”, la questione riguarda l’intero scenario occidentale. Ma, d’altro canto, non si può certamente affermare che classi dirigenti siano quelle delle dittature o dei regimi semi-autoritari, presenti ad esempio in alcune rilevanti realtà asiatiche. L’Italia è un Paese a modernizzazione tardiva, il processo di modernizzazione è stato infatti attivato tardi e lo Stato è molto debole. Su queste basi si è abbattuto il liberismo sfrenato che sta distruggendo tutto, l’ordoliberismo come lo definisco io. Ritenere che al centro del mondo ci sia il mercato vuol dire non essere classe dirigente, ma al massimo classe dominante.

Un approccio che si ripercuote quindi anche sulla nostra società…

Certo, le classi dominanti, che si definiscono classi dirigenti, mandano da decenni i figli a studiare in Inghilterra e negli Stati Uniti. Sa che significa? Che i giovani si formano attraverso quell’impostazione culturale. Dal 2000 in poi, per effetto della “sregolazione” finanziaria e della globalizzazione, il mondo è diventato internazionalizzato per le classi dominanti e i loro figli non tornano nel nostro Paese pronti per essere classe dirigente.

E proprio adesso l’Italia ha di fronte un’occasione come quella del Pnrr, che ne pensa?

Per dirla con una battuta: tutti i soldi che arrivano dall’alto sono buoni. Mi colpisce però che molti tra coloro che osannano oggi il Pnrr, che per me è una sorta di nuova Cassa del Mezzogiorno, siano gli stessi che hanno fortemente criticato l’assistenzialismo. Lo ribadisco, i soldi del Pnrr vengono dall’alto: si tratta di un’erogazione di risorse fatta in condizioni eccezionali, che dovrebbe far meditare quelli che pensavano che solo il mercato dominasse il mondo e non anche lo Stato.

Vado dritto al punto: la classe dirigente del nostro Paese, nel settore pubblico e in quello privato, è all’altezza delle sfide del piano?

Io non mi straccio le vesti. In Italia ci sono un sacco di amministratori perbene e nei ministeri abbiamo ancora una burocrazia media composta da persone di qualità. I soldi del Pnrr gradualmente si prenderanno, ma non credo che abbiano un potere taumaturgico. L’errore è stato forse quello di non concentrarsi solo su due temi specifici, come la transizione digitale e la green economy, ma di varare invece un arco di obiettivi troppo ampio, per gestire il quale non abbiamo adeguate tecnostrutture. Bisognava puntare su poche cose: a partire da uno shock di investimenti sulla via maestra di “Industria 4.0”.

Perché la crisi ha colpito duramente il sistema produttivo…

Sì e bisogna fare di più per difendere le Pmi e le piccole imprese artigiane che, in questo anno durissimo, sono state quelle più resilienti, per usare un aggettivo particolarmente in voga. Lo Stato dovrebbe garantire una forte rete di servizi alle Pmi per far fronte ai costi fissi con cui queste devono sempre fare i conti. Si dovrebbe intervenire per favorire un aumento della total factor productivity, offrendo buone infrastrutture e bassi costi per i processi di digitalizzazione. E questo l’intervento pubblico può certamente farlo.

Per guidare il cambiamento le competenze manageriali saranno necessarie, non crede?

Il middle management è sempre stato il sistema nervoso dell’impresa. Se lo Stato e le Pmi vogliono realmente crescere, devono coinvolgere maggiormente i manager. Abbiamo un patrimonio di capability, di competenze che ancora non sappiamo organizzare e mettere a fattor comune. Basti pensare ai tanti manager capaci attualmente disoccupati, devono essere in qualche modo valorizzati.

Il middle management è sempre stato il sistema nervoso dell’impresa. Se lo Stato e le Pmi vogliono realmente crescere, devono coinvolgere maggiormente i manager

Cosa si sentirebbe di suggerire oggi a un manager che voglia fare carriera e incidere sul suo contesto aziendale?

La questione essenziale per un dirigente d’azienda è l’esperienza, bisogna fare attenzione a chi guadagna troppi soldi e troppo in fretta. Una volta i top manager lavoravano per i primi sei mesi al fianco del personale in fabbrica. Serve più esperienza sul campo. Ma è altresì necessario ricostruire un’etica del lavoro, pagando meglio le persone e favorendone l’ingresso nel mercato del lavoro. Non si può chiedere alla gente di lavorare per niente. Sul punto la formula è nota: per aumentare i salari si dovrebbe agire sul cuneo fiscale, aiutando le imprese con una drastica riduzione della tassazione e con attenzione a favorire una ripresa dei consumi per il mercato interno.