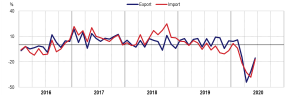

Una tempesta perfetta, dai confini geografici labili e dai limiti temporali indefiniti. La crisi economica scaturita dalla pandemia ha portato il nostro export a un crollo simile solo a quello di Francia e Spagna e mai così pesante dal 1993, anno della fondazione del Mercato comune europeo. Secondo l’Istat ad aprile abbiamo esportato il 34,9% in meno rispetto al mese precedente e ben -41,6% rispetto al 2019. Nel solo mese di marzo sono stati persi 5,5 miliardi di vendite. Una caduta verticale, solo parzialmente attutita dal miglioramento dei dati di maggio (+35,1% rispetto ad aprile). Il confronto con il trimestre marzo-maggio dell’anno precedente, tuttavia, è impietoso: il crollo per l’export è stato del 29,0%.

Ad aprile abbiamo registrato un – 34,9% rispetto al mese precedente e un -41,6% rispetto al 2019. Solo a marzo sono stati persi 5,5 miliardi di vendite

Eppure la portata della stangata per le nostre imprese, va oltre le singole percentuali. «Il mondo post Covid ridisegnerà tutto lo scenario competitivo», ha sottolineato a Progetto Manager Mauro Alfonso, Ceo di Simest, la società per l’export e l’internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

Mauro Alfonso, Ceo di Simest

Dottor Alfonso, dal punto di vista del nostro export, quali sono le conseguenze più dirette causate dalla crisi da Covid-19?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un costante processo di de-globalizzazione, una ristrutturazione profonda del paradigma economico, accelerata proprio dalla pandemia. In particolar modo, abbiamo visto un costante re-shoring produttivo, ovvero un rientro nei confini nazionali di molte produzioni, in un contesto non più globale ma regionalizzato. All’interno delle quattro regioni principali – America, Europa, Africa e Asia – la circolazione sarà sempre più agevole, anche grazie alla presenza di una valuta di riferimento e scarse barriere doganali. Diversamente, però, tra le varie aree, le barriere saranno ancora più alte, come dimostra la politica dei dazi lanciata in America dall’amministrazione Trump.

Ma come le nostre imprese possono riadattarsi a questo nuovo contesto?

Il mondo post Covid ridisegnerà l’ambito competitivo. Sicuramente le imprese potranno ricostituire la propria capacità produttiva su base regionale, più vicina al mercato di sbocco. Ci saranno, inoltre, anche opportunità importanti per gli investimenti diretti all’estero: dall’acquisto di competitors locali alla costituzione di controllate estere. Per fare questo, occorre che le imprese investano nella qualità dei propri prodotti e processi.

Intanto però il nostro export sta soffrendo. Quali sono i settori più colpiti?

Oggi a soffrire sono tutti quei settori che si rivolgono ad una domanda estera sempre debole a causa della crisi sanitaria, dei lockdown e del distanziamento sociale. In primis l’automotive e tutta la relativa supply chain, ma anche il turismo, la ristorazione, i trasporti e la mobilità in generale, il lusso e l’intrattenimento. A questo si deve aggiungere un fattore: l’incertezza della ripresa. Non sappiamo quando la crisi potrà dirsi alle spalle e quali saranno i paesi dove questo avverrà prima.

Il Paese colpito per primo dalla crisi è stato la Cina, ma è anche quello che ne sta uscendo meglio. Recentemente la Fondazione Italia Cina ha sottolineato come il Gigante asiatico «svolgerà un ruolo determinante nelle strategie di ripresa delle imprese italiane orientate all’export»». È d’accordo?

La Cina negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione straordinaria. Nella fase di globalizzazione si è affermata come la “fabbrica del mondo”, poi però è iniziato un processo di progressivo consolidamento della classe media, che ha spinto poderosamente la domanda interna. Si è passati da tassi di crescita di oltre il 20% degli anni ’80-‘90 ai più normali 5-10% di questi anni. Ovviamente la crescita dei consumi interni ha reso il mercato cinese sempre più attraente per le aziende che esportano, che possono rivolgersi potenzialmente a oltre 1 miliardo e 450 milioni di individui consumatori e dove oggi c’è finalmente anche una classe media che ha capacità di spesa. Certo esportare in Cina presenta anche dei rischi che derivano dalle profonde differenze culturali e sociali. Il modello di consumo cinese è ovviamente condizionato da un sostrato culturale molto distante dagli standard occidentali, per cui si tratta di un mercato che va approcciato con strategia.

Con oltre 1 miliardo e 450 milioni di individui consumatori, il mercato cinese è sempre più attraente per le aziende italiane

Attualmente però il mercato cinese è solo la nona destinazione per l’export italiano con una quota del 2,7%. Chi sono i campioni italiani dell’export cinese?

Premesso che questo dato sconta purtroppo una significativa detrazione dovuta al cosiddetto “Italian sounding”, vale a dire delle imitazioni estere di prodotti italiani, i campioni italiani sono tutte quelle aziende che fanno della qualità e del valore del made in Italy la loro peculiarità. Pensiamo al food, che rappresenta uno status symbol per le élite cinesi, oppure al fashion e al lusso. Non dimentichiamo anche il settore delle macchine industriali e dell’alta ingegneria. Diverso è il discorso per energia e infrastrutture, campi che seguono dinamiche geopolitiche più complesse.

Torniamo alle nostre aziende. In questi giorni è stato approvato il Recovery fund europeo, improntato a sostenibilità e digitalizzazione. Una sfida complessa per un’Italia costituita da una ossatura di Pmi?

Personalmente non sono convinto che l’equazione piccolo è bello valga sempre. Dipende dal settore. Il problema è che la dimensione piccola si porta dietro tanti problemi. Innanzitutto per competere è sempre più importante una adeguata patrimonializzazione. Per finanziarsi le aziende non possono prescindere dalla trasparenza. Le banche o gli operatori finanziari devono sapere dove vanno le risorse finanziarie, quali sono gli obiettivi strategici e come vengono gestiti i fondi. Purtroppo in molte aziende familiari questa trasparenza non è un punto di forza, perché non si è mai presentata la necessità di parlare con il mercato dei capitali, e questo oggi è ancora più penalizzante anche nel rapporto con il credito, data la regolamentazione bancaria sempre più selettiva e stringente.

Si torna al tema della managerializzazione delle Pmi…

Certo. Ed è una necessità ancora più impellente se si pensa all’aspetto della sostenibilità. C’è una forte volontà politica di conversione e transizione sostenibile del nostro modello economico. Questa è sostenuta e sostiene allo stesso tempo una sensibilità crescente da parte della domanda e un’evoluzione regolamentare che ha portato i grandi investitori a inserire nelle proprie investment policy i criteri di sostenibilità. Essere sostenibili è oggi un imprescindibile fattore competitivo. Proprio per questo motivo divengono fondamentali le nuove figure di manager della sostenibilità oppure della digitalizzazione (visto il crescente ruolo dell’e-commerce). Dal nostro punto di osservazione, notiamo che c’è sempre più interesse in queste dinamiche e una forte domanda per queste figure manageriali. L’azienda che si rivolge a noi, chiede un supporto per l’internazionalizzazione attraverso finanziamenti a tasso agevolato, partecipazioni al capitale, supporto all’export credit, ma anche un sostegno maggiore nel percorso verso l’acquisizione di competenze manageriali esterne temporanee, come il Temporary export manager oppure il Digital export manager.